【胜诉故事】自规局违法出让土地,冠领律师代理村民提起行政诉讼成功确认出让合同违法

孟成芳(化名)站在安徽阜阳一处建筑工地前,心中五味杂陈。这里曾经有她的商铺,一间经营了十几年的小店面,是家庭生计的依靠。如今,商铺已被拆除,取而代之的是某房地产公司的施工工地。机器的轰鸣声不绝于耳,尘土飞扬,仿佛在宣告着这片土地的“新生”。

数月之后,当孟成芳在开车路过此地时,发现工地竟然停工了。这让孟成芳满心疑惑,工地突然停工难道是开发商融海公司跑路了?还是建设施工单位没有合法的手续呢?她从自家商铺被突然征收开始,就觉得这件事有些不对劲。为了弄清楚真相,她决定追根究底。

2024年2月,带着这份疑虑,她向当地自然资源和规划局(简称“自规局”)申请查阅案涉地块的土地出让手续。自规局综合档案室给她提供了《国有土地使用权出让合同》。合同上白纸黑字写着受让方为融海公司,自己的商铺正好位于这块宗地的范围内。继续阅读下去,孟成芳大吃一惊,发现合同签订的时间是——2007年8月。

“2007年?那时候这块地不是集体土地吗?”孟成芳心中疑惑更深。她记得,自己商铺所在的土地一直是集体土地性质,直到2022年9月才被省政府批准征收为国有土地。那么,2007年自规局凭什么以国有土地的性质将这块地出让给融海公司?

为了弄清真相,孟成芳在2023年12月向上级部门申请了政府信息公开,要求公开与征收案涉地块有关的政府信息。2024年1月,她收到了答复,并附上了相关文件。

文件批复中明确,案涉地块于2022年9月被批准征收为国有土地。另一份文件是农用地转用方案,进一步证实了这一点。孟成芳将这些文件与自规局提供的《国有土地使用权出让合同》对比,发现了一个惊人的事实:自规局在2007年就以国有土地性质将案涉地块出让给融海公司,但实际上,这块地直到2022年才被批准征收为国有土地。这意味着,自规局在2007年的出让行为是违法的,完全没有法律依据。

孟成芳感到愤怒,她的商铺被征收了,而这一切竟然建立在一次违法的土地出让之上。她回想起商铺被拆除的那天,工人们匆匆忙忙地将她的货物搬出,推土机毫不留情地将店面推倒。她曾试图阻止,却被告知这是“合法征收”,她只能接受。

如今,她终于明白,所谓的“合法征收”背后,竟隐藏着如此严重的违法行为。自规局在2007年的违法出让行为,不仅损害了她的土地使用权,还让她失去了赖以生存的商铺。

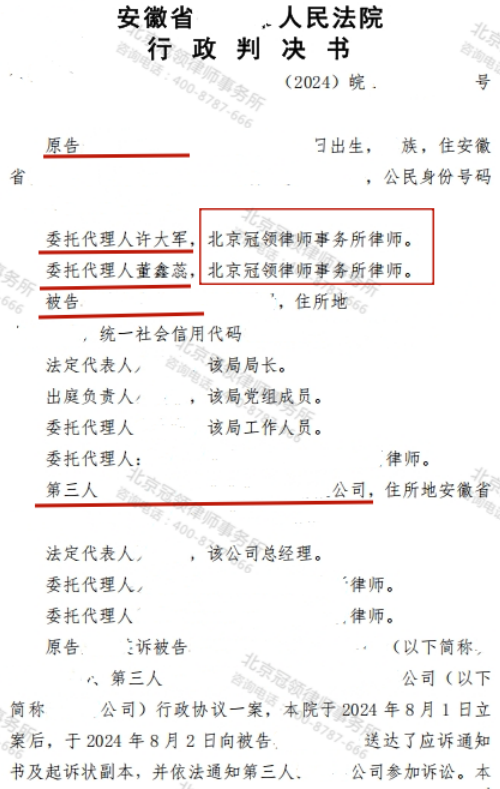

孟成芳决定为自己讨回公道,准备通过法律途径维护自己的权益。经过一番选择,孟成芳求助到北京冠领律师事务所。律所委派律师许大军、董鑫蕊代理此案。

冠领律师在仔细研究了孟成芳提供的材料后,迅速梳理出案件的关键点:案涉地块在2007年出让时,仍为集体土地,自规局无权以国有土地性质进行出让。自规局与融海公司签订的《国有土地使用权出让合同》违反了《土地管理法》及相关法规。商铺被拆除,孟成芳的土地使用权和财产权受到严重侵害。

律师赶赴当地走访调查,发现孟成芳的遭遇并非个例,周边不少商户都遭遇了类似的情况,他们的商铺同样在不知情的情况下被征收,且征收过程存在诸多疑点。随即,律师代理孟成芳向法院提起了行政诉讼,将自规局列为被告,融海公司列为第三人,请求确认当地自规局与融海公司签订的《国有土地使用权出让合同》违法。

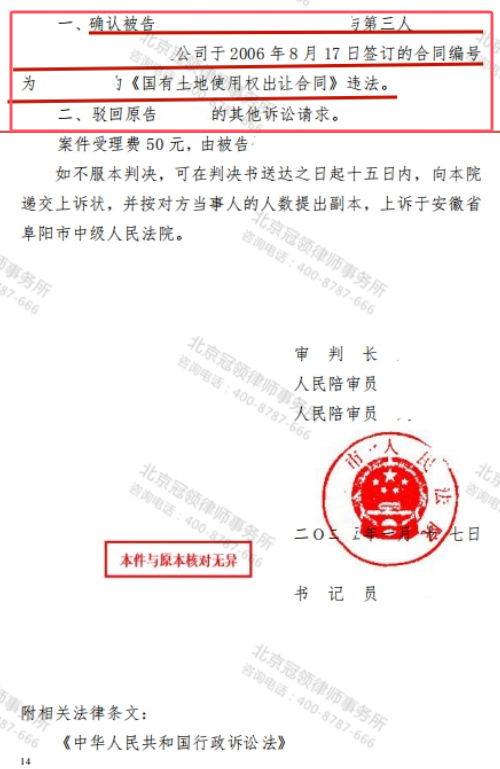

庭审中,自规局辩称,2006年8月,自规局与融海公司签订的《国有土地使用权出让合同》系民事合同,不属于行政协议,孟成芳的起诉缺乏事实与法律依据。

冠领律师出示了政府信息公开文件、土地性质证明等证据,对自规局的辩解进行了有力的反击,律师指出:根据《行政诉讼法》有关规定,国有土地使用权出让具有公益性。《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二条第三项明确规定,矿业权等国有自然资源使用权出让协议属于行政协议。因此,国有土地使用权出让合同是行政协议,发生相关争议应当属于行政诉讼的受案范围。另外,当地国土资源局在没有经合法征收取得国有土地使用权时,即与融海公司签订包括案涉土地在内的《国有土地使用权出让合同》,没有事实依据,故应当确认违法。

经法院审理,2025年1月作出判决,自然资源和规划局与融海公司于2006年8月签订的《国有土地使用权出让合同》违法。

这场胜诉,不仅让孟成芳心中的大石头落了地,更彰显了冠领律师在复杂法律纠纷中为当事人保驾护航的专业能力。律师用实际行动诠释着法律的公正,让每一位委托人的合法权益都能得到应有的保障。

撰稿人:毛梦遥

审稿人:张冠彬

稿件类型:原创B