【胜诉故事】村民申请村务公开接连受挫,律师锁定争议为他们守护知情权

暮色笼罩广东惠州的海滩,橘色渔火映照着归港渔民分拣渔获的身影。杜津生和三个发小围坐在渔港大排档的塑料凳上,皱着眉头盯着桌上的《村庄地块租赁合同》复印件。“去年签的二十年租期,我们四个作为集体经济组织成员,连表决会通知都没收到过。”杜津生重重拍了下桌子,“难道我们连知道村里事务的权利都没有吗?”

作为村里的“热心肠”,他们一直关注集体代表选举、集体财产登记使用等大事。然而,社区居委会常年对村务信息秘而不宣,集体资产的决策、使用及收益分配始终模糊不清。如今这份蹊跷的租赁合同,更如导火索般点燃他们的不满。四人深知,唯有申请村务公开,才能揭开这层神秘面纱。只是,他们未曾想到,这场为求真相的行动,竟拉开漫长维权的序幕。

2024年9月,杜津生等四人先后两次向居委会邮寄《村务公开申请书》。他们反复核对收件信息,满怀期待地等待回应。然而,理想与现实的巨大鸿沟,让四人的维权之路寸步难行。第一次申请因无人签收被退回,第二次更是直接遭到拒收。看着被退回的邮件,四人心中满是愤懑与不甘,他们的合法诉求,为何得不到应有的尊重?

但这些挫折并未浇灭他们维权的决心。依据《村民委员会组织法》,他们将希望寄托在街道办身上,提交了《村务公开监督申请书》,恳请街道办责令居委会公开信息。然而日子一天天过去,街道办始终没有任何回应。等待的煎熬中,焦虑与疑惑在四人心中蔓延:究竟是诉求被忽视,还是另有隐情?“不能就这么算了!”杜津生攥紧拳头。

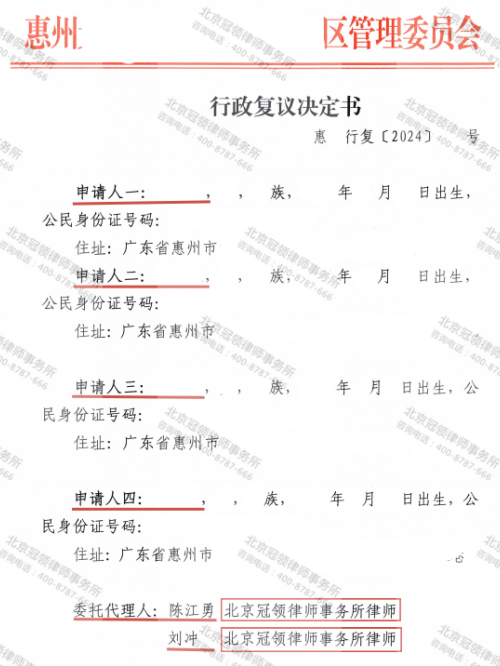

为维护作为集体经济组织成员的知情权和监督权,四人共同委托北京冠领律师事务所指派的律师陈江勇、刘冲代理本案。两位律师迅速展开调查,通过邮政快递官网查询发现,街道办在收到申请3天后就已签收,却始终未作任何答复。这一关键证据,撕开案件的突破口。

经过深入研究案件事实和法律规定后,律师精准锁定核心争议:街道办是否应当履行村务公开监督职责?围绕街道办的不作为,律师代理杜津生等人向复议机关提起行政复议。

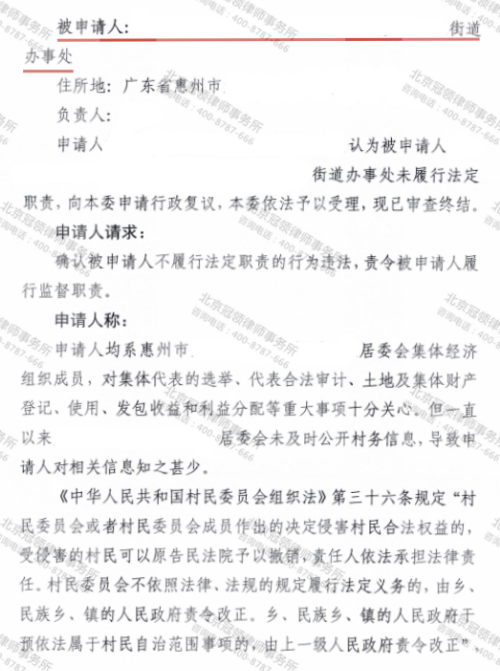

行政复议过程中,街道办在抗辩时声称社区已建立村务公开制度,不存在未及时公开或信息不真实的情况,还指责村民提交的申请书存在问题,试图以此驳回诉求。

对此,律师在复议申请书中表明:“根据《村民委员会组织法》第三十一条,街道办在接到村民反映村委会村务不及时公开后,负有调查、核实及责令公布的法定职责。然而本案中,街道办在收到申请后未采取任何实质性行动,已构成明显的行政不作为。”

接着,律师进一步指出:“法律明确规定,村民委员会应当及时公布涉及村民利益的重要事项。街道办在收到监督申请后,既未联系申请人补充材料,也未告知调查结果,从程序上就无法证明其履行了法定职责。这种消极对待村民诉求的行为,严重损害了申请人的合法权益。”冠领律师严谨的论证环环相扣,将街道办的失职之处逐一揭露。

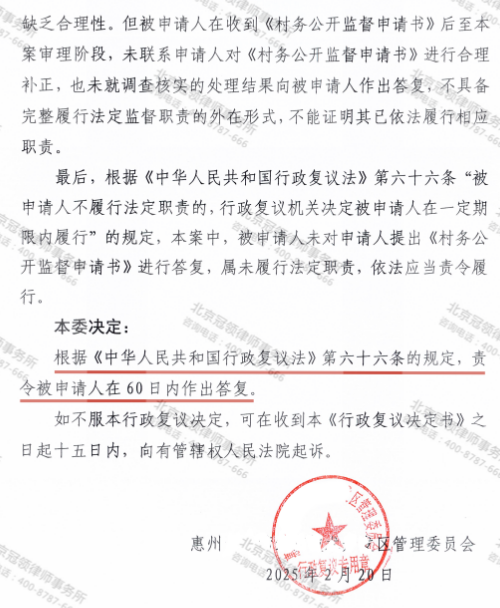

2025年2月,复议机关经审查后作出决定,责令街道办在60日内作出答复。拿到行政复议决定书的那一刻,杜津生和伙伴们相视而笑。远处的海平面泛起鱼肚白,晨光渐渐驱散夜色。这场艰辛的维权之路终于迎来曙光,村务信息透明的希望,正随着朝阳一同升起。

(文中人物除代理律师外均为化名)

撰稿人:凌浩

审核主编:段光平

文章类型:原创B